Blog 講師ブログ

2025年10月23日

ギターが上手くなるには?知っておくべき“最短ルート”

ギターが上手くなるには、「正しい練習の順序」と「継続できる仕組み」を整えることが欠かせません。多くの人が「練習しているのに上達しない」と感じる原因は、練習の“質”よりも“方向性”を誤っているためです。本記事では、初心者から中級者までが最短で上達するためのロードマップを、基礎から実践まで丁寧に解説します。ギター上達のコツや練習方法、習慣化の工夫などを具体的に紹介します。

上達のための“軸”を定める(基盤設計)

なぜ多くの人が伸び悩むのか?典型的な落とし穴

ギターを始めて数か月経つと、「最初の頃より進歩が遅い」と感じる人が増えます。多くの場合、その原因は「練習内容が曖昧」「課題が見えていない」ことにあります。惰性で弾いても上手くなりません。ギターが上達するには、明確な目標設定と記録が重要です。今日の練習で何をできるようにしたいのかを毎回決めることで、練習の“意識の質”が大きく変わります。

ゴール設定と逆算の重要性(1か月/3か月目標を明確に)

ギター上達のコツは「ゴールから逆算する」ことです。1か月後に弾きたい曲を決めたら、必要なコードやリズムを洗い出し、1週間単位で分割します。3か月後には「安定して1曲通せる」「録音でテンポが乱れない」といった成果を目指しましょう。短期的な達成目標を設けることで、練習の方向性が明確になり、モチベーションも維持しやすくなります。

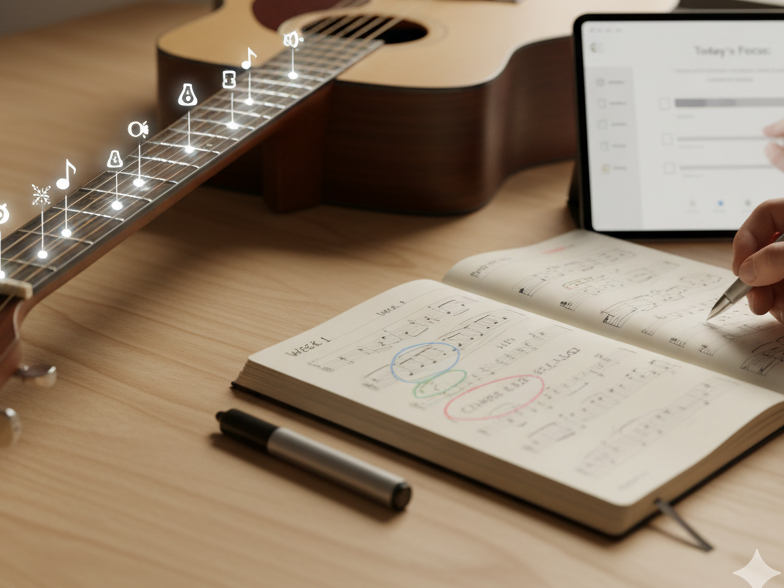

習慣化の設計:毎日触る・記録する・振り返る

ギターが上手くなるには、“習慣化”が最も大切です。1日15分でも構いません。弾く日を増やすことが、脳と指の連動を強化します。練習した内容を簡単に記録し、1週間ごとに振り返ることで、成長を実感できます。スマホ録音を使えば、自分の音の変化が一目瞭然。練習の「見える化」が、上達への確実な一歩になります。

基礎力を鍛える3本柱:リズム・運指・フォーム

メトロノームで鍛える“正確な時間感覚”

ギターの上達を支えるのは、安定したリズムです。メトロノームを使って練習することで、「音の間隔を正確に感じる力」が育ちます。はじめはテンポ60で4分音符から始め、慣れたら8分、16分へ。クリック音を“裏拍”に設定すると、さらにリズム感が磨かれます。リズムの精度が高まると、どんなジャンルでも“聴かせる演奏”に変わります。

運指強化:1〜4指を鍛えるドリル

指の独立性を高める運指練習は、ギター上達の基礎中の基礎です。「1-2-3-4」「1-3-2-4」などのパターンを各弦で繰り返し、スムーズに動かせるようにしましょう。初めはBPM60で構いません。焦らず、指の動きを見ながら行うことが大切です。左右のシンクロが安定すれば、速弾きやスムーズなコードチェンジにも自然と繋がります。

フォームと脱力:無駄な力を抜く手首・肘・指の使い方

上達を妨げる大きな要因のひとつが「力み」です。特に初心者は弦を押さえようとするあまり、手全体が固まってしまいます。手首をやや外側に開き、親指はネックの裏に軽く添える程度が理想です。肩や肘をリラックスさせることで、指先に繊細なコントロールが生まれます。脱力は速弾きにもストロークにも不可欠なスキルです。

コードとストロークの壁を超える

コードを“鳴らす”ための押弦テクニック

「音がビビる」「鳴らない」と感じるときは、指の角度や押さえ方を見直しましょう。指先で垂直に押さえることで、隣の弦に触れにくくなります。また、弦を押さえる位置はフレットのすぐ手前が理想です。軽い力でクリアに鳴らすには、最小限の力で押さえる練習が効果的です。少しずつ押す力を弱めながら、音が切れないポイントを探ってみましょう。

ストロークの振り幅・角度・手首使い

ストロークは、ただ上下に弾くだけではありません。手首と肘のバランス、ピックの当たる角度で音色が大きく変化します。小さな振り幅で一定のリズムをキープできるようになったら、徐々にダイナミクスを加えましょう。アップストロークの音量が均一になると、演奏のクオリティが格段に向上します。ギターが上手くなるには、右手の安定が不可欠です。

“苦手コード(Fコード)”克服の段階練習

ギター初心者が最初にぶつかる壁が「Fコード」です。まずは6弦を除いた“簡易F”から始め、指の感覚を掴みましょう。次に、バレー部分を1弦〜6弦まで少しずつ広げます。弦を押さえる位置、手首の角度、親指の位置を少し変えるだけで格段に鳴りやすくなります。1日10分でも毎日続けることで、3週間ほどで安定した音が出せるようになります。

リズム感・タイムキープ力を底上げする方法

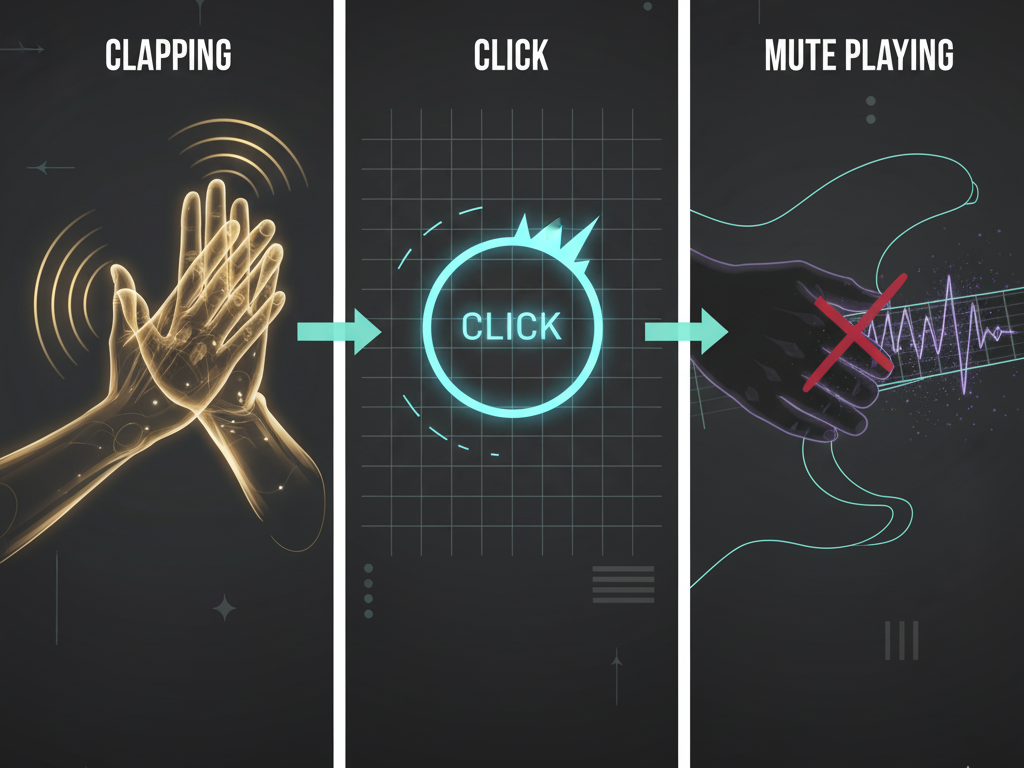

手拍子 → クリック → ミュート弾きで感覚を鍛える

ギター上達には、音を「感じる」リズム練習が欠かせません。まずは手拍子で4拍を正確に刻み、次にクリック音に合わせてミュートストロークを行います。右手の動きとテンポの一致を意識しながら、8分→16分へと細分化していきましょう。リズムを体で覚えることで、自然なグルーヴが生まれます。

コピーと実践で学ぶ“生きた練習”

なぜコピーが最強のトレーニングになるか

ギターが上手くなるには、ただスケール練習やコード練習を繰り返すだけでは不十分です。実際の曲を題材にした「コピー練習」は、音感・リズム感・運指の総合力を鍛える最強の方法です。自分の好きな曲をコピーすることで、練習へのモチベーションも維持しやすくなります。さらに、プロギタリストの“手癖”や“フレーズ構成”を体で覚えることができ、演奏の表現力が自然と身に付きます。

効率的なコピー手順(低域→コード→メロディ)

効率よくギターを上達させたいなら、「聴き方」にも順序があります。最初は低音のベースラインを耳で追い、その後にコード進行を把握し、最後にメロディを分析するのが理想です。コード譜に頼る前に、自分の耳で音を拾う練習をすると、相対音感(耳コピ力)が着実に育ちます。耳コピ力は、リズム感・ピッキングの正確さと並ぶ“上級者への入り口”です。

1曲仕上げ逆算スケジュールの立て方

1曲を完成させるには、逆算型のスケジュールが効果的です。たとえば30日を目安にする場合、最初の10日でコード進行とリズム、次の10日でメロディ・フレーズ、最後の10日で通し演奏と表現を磨きます。1日15分でも「テーマを決めた練習」を繰り返すことで、確実に仕上がりが安定します。録音しながら自分の演奏を聴き返すことも、ギターが上手くなる最短ルートです。

つまずき・壁への処方箋

音がビビる・鳴らない原因と改善策

「音がビビる」「クリアに鳴らない」原因の多くは、押弦の角度と弦の位置です。フレットの中央ではなく、やや手前を指先で押さえるときれいに響きます。また、左手の親指がネック上に出すぎていないかもチェックしましょう。右手側では、ピックの角度が垂直すぎるとアタック音が強く出てしまいます。弦を斜めに“なでるように”弾くと音の輪郭が柔らかくなります。

演奏が走る・遅れる:ズレ対策と補正手順

ギター練習では、リズムのズレを放置すると上達が止まります。まずはクリックを2拍・4拍に設定して、裏拍の感覚を意識しましょう。録音してみると、自分が“前のめり”なのか“遅れ気味”なのかが明確にわかります。ズレを修正するコツは、リズムを「体で刻む」こと。軽く体を揺らしながら演奏するだけで、自然にテンポが安定します。上達したい人ほど録音練習を習慣にしてください。

速弾きが伸びない:小さな動作・段階BPM練習

速弾きで苦戦している人は、まず「無駄な動き」を減らすことが第一歩です。指やピックが大きく動くと、その分だけ遅れが生じます。BPMを40〜50に落として、最小限の動作で弾く練習をしましょう。メトロノームに合わせて正確に弾けるようになったら、5BPMずつ上げていきます。時間はかかりますが、この積み重ねこそが“速くて美しい”ギターの基礎になります。

コードチェンジが追いつかない:先行準備と指の独立

コードチェンジがスムーズにできないときは、左手の準備を「早めに」行うことを意識します。次のコードに移る前に、指を“空中でセット”しておくとスムーズに移行できます。また、各指の独立性を高める運指練習を併用すると効果的です。コードを押さえる際には、4本すべてを同時に置こうとせず、ベース音から順に置いていくのも安定のコツです。

練習メニュー化:週間・月間プラン設計

15分/30分/60分練習プランの例

練習を習慣化するには、時間別のメニュー化が効果的です。

15分版:運指練習5分+リズム練習5分+好きな曲5分

30分版:基礎15分+コード5分+曲練習10分

60分版:基礎20分+応用20分+通し演奏+録音20分

短時間でも「目的」をもって弾くことで、練習の質が飛躍的に上がります。毎回テーマを記録しておくと、上達の進度も可視化できます。

各日テーマ(基礎・応用・曲)を混ぜる理由

「今日は基礎だけ」「今日は曲だけ」と偏る練習は非効率です。ギター上達のコツは、基礎・応用・実践をバランスよく取り入れること。たとえば月曜はリズム、火曜はコード、水曜は曲のイントロ、といった形で日ごとにテーマを設定します。多角的に練習を積むことで、技術が連携し、総合的な演奏力が上がります。

レビューと改善:週次チェックのやり方

1週間ごとに自分の演奏を録音し、できたこと・できなかったことを振り返りましょう。「テンポが上がった」「音がきれいになった」など、細かい変化を記録することが大切です。進捗を“見える化”することで、次に練習すべきポイントが明確になります。ギターが上手くなるには、闇雲に弾くより“考えて練習する”姿勢が何より重要です。

ロードマップで見る成長フェーズ

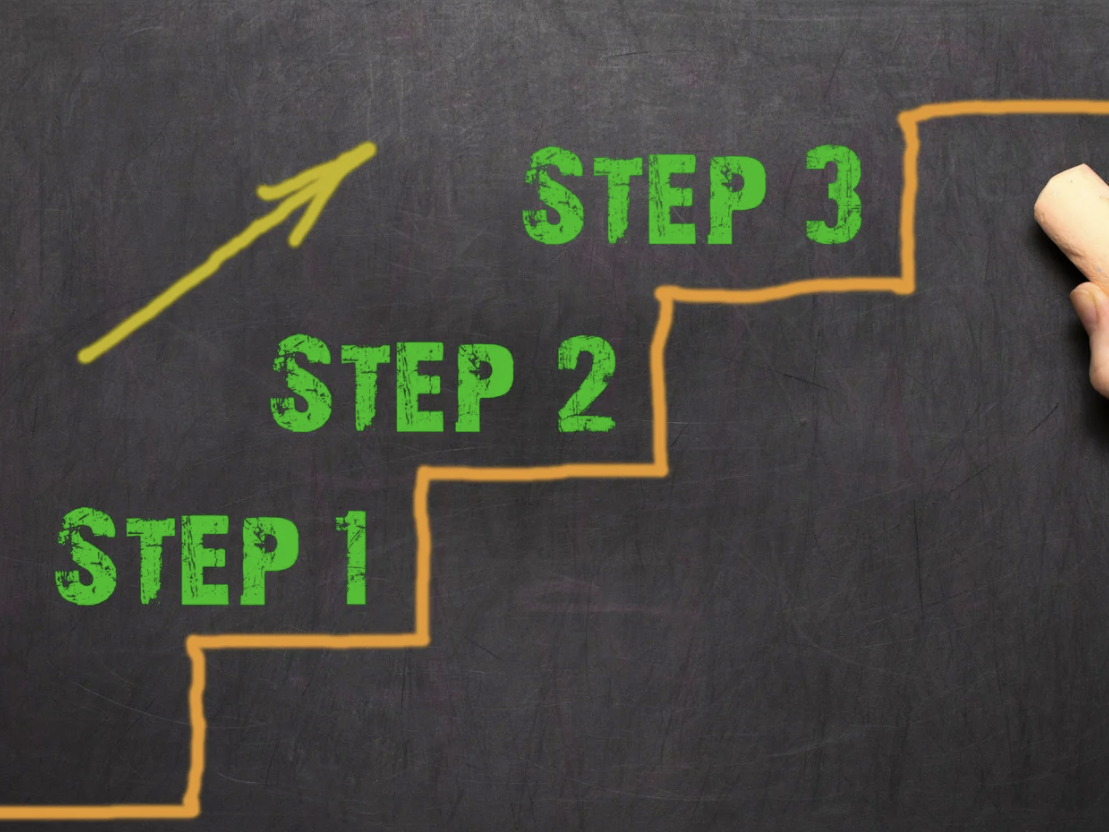

第1週〜第4週までの目標と練習内容例

最初の1か月は、フォームと基礎リズムを固める期間です。

1週目:姿勢・チューニング・メトロノーム練習

2週目:コード3種類を安定して鳴らす

3週目:簡単な曲を部分的にコピー

4週目:1曲を通して演奏

短期的な目標を小分けに設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。

第2〜3か月までの達成目安

2か月目には、コードチェンジやストロークが安定してくる時期です。録音でテンポの乱れがなくなってきたら、テンポを低速では5-10BPM、高速域では2-5BPM刻みで段階的に挑戦してみましょう。3か月目には、弾き語りができるレベルを目指します。伴奏と歌を同時に行う練習は難しいですが、リズム感と集中力を同時に鍛えられるため、確実な成長を感じられるでしょう。

半年以降:表現力・ダイナミクス・ソロ導入

6か月経つころには、テクニックに余裕が生まれます。ここからは“表現力”を伸ばす段階です。音量の強弱(ダイナミクス)やピッキングの角度を意識し、感情を込めた演奏を目指しましょう。スケール練習を始めて、簡単なソロも取り入れると、新たな楽しさが広がります。ギター上達は終わりのない旅ですが、半年で「演奏者」としての自信を掴めるはずです。

独学とレッスン、どちらを選ぶか?

独学の強み・弱み分析

ギターを独学で学ぶ最大のメリットは「自分のペースで続けられる」点です。費用もかからず、時間の制約もありません。しかし一方で、間違ったフォームや癖に気づけないという大きなデメリットがあります。独学でも上手くなるには、必ず録音や動画を撮り、客観的に自分をチェックする習慣が必要です。自分の弱点を“見える化”できる人は、独学でも確実に上達します。

レッスンで得られる最小限の価値(フィードバック・指導)

ギター教室やオンラインレッスンでは、講師が直接フォームやリズムを修正してくれます。特に初心者のうちは、「何が悪いのか分からない」状態に陥りやすいため、定期的なフィードバックが非常に有効です。週1回のレッスンでも、独学1か月分の修正が一度で済むこともあります。ギターが上手くなるには、“自己流”と“指導”のバランスを取ることが大切です。

オンライン/対面レッスン活用法と注意点

最近では、ZoomやSkypeを使ったオンラインレッスンが主流になりつつあります。自宅で気軽に受けられる点が魅力ですが、通信環境や音質によっては細かなニュアンスが伝わりにくいことも。対面レッスンはその場で指導を受けられる安心感があり、モチベーション維持にも効果的です。どちらを選ぶ場合でも、自分の“課題に特化した先生”を見つけることが上達への近道です。

モチベーション設計と習慣化のコツ

目標の可視化と小目標設定

ギターが上手くなるには、「モチベーション管理」こそが最大の鍵です。人は成果が“見えない”と続かなくなります。そこでおすすめなのが、短期目標と長期目標の設定です。

短期目標:1週間でFコードを鳴らす

中期目標:3か月で1曲通して弾ける

長期目標:半年で人前で演奏する

このように段階的に設定し、できた項目をチェックしていくと、達成感が得られ継続しやすくなります。

成長ログ・記録・振り返りの仕組み化

練習記録をつけるだけで、ギター上達のスピードは大きく変わります。日付・練習時間・練習内容・気づきの4項目を簡単にメモするだけでOKです。1か月分を振り返ると、自分の成長曲線が見えてきます。特に録音を組み合わせると「前より上手くなった」と実感でき、モチベーションが上がります。数値化できない“感覚の進歩”を見える形にすることが大切です。

仲間・発表機会・SNS活用

音楽仲間やSNSの存在も、上達を後押しします。同じ目標を持つ仲間と進捗を共有することで、練習が継続しやすくなります。InstagramやYouTubeに演奏動画をアップするのもおすすめです。コメントや反応が励みになり、練習意欲が高まります。発表会やライブイベントに参加する機会があれば、ぜひ挑戦してみましょう。舞台で弾く経験は、何よりも成長を実感できる瞬間です。

ここまでで、基礎と継続の仕組みは整いました。

ここからは、上達をさらに深める「中級者への発展ステップ」へと進みましょう。

中級者へのステップアップ法:理論と感覚の両輪を磨く

スケールを理解して“音の地図”を広げよう

ギターが上手くなるには、コード進行の上でどんな音が使えるかを理解することが重要です。そのために最初に取り組みたいのが「メジャースケール」と「ペンタトニックスケール」。特にペンタトニックは、ロックやブルース、ポップスなどあらゆるジャンルの基礎となるスケールです。運指練習だけでなく、実際の伴奏トラックに合わせてスケールを弾くことで、“理論が音に変わる感覚”が身に付きます。

コード理論を知ると“音の景色”が見える

ギターが上達する人は、単なる暗記ではなく「音の関係性」を理解しています。たとえばCメジャーキーでは、C・F・Gの3コードが主役となり、AmやDmは“陰影”を作る補助的コードです。この仕組みを知ると、耳コピもアドリブも驚くほどスムーズになります。理論書を読むだけでなく、自分のギターで音を出しながら確認することが、理解を定着させるコツです。

アドリブの第一歩:“制約の中で遊ぶ”

自由に弾くアドリブは、実は「制約」の中でこそ上達します。たとえば、ペンタトニックの5つのポジションのうち1つだけを使って、伴奏に合わせてメロディを作ってみましょう。弾く音を制限することで、リズム・タイミング・ニュアンスの重要性に気づきます。ギターが上手くなるには、“音数”よりも“間の取り方”が大切です。少ない音で感情を伝える練習を積み重ねましょう。

上達を感じられないときのリカバリー術

停滞期は「見直し期」

どれだけ練習を積んでも、誰しも一度は「成長が止まった」と感じる時期に出会います。これは決して失敗ではなく、次のステージに上がるための“助走期間”です。上達を感じられない時こそ、フォーム・姿勢・ピックの当て方を見直すチャンス。録音を聞き返し、1か月前と比べて何が変わっていないかを具体的に書き出しましょう。客観的に課題を見つけることが、再び前進する第一歩です。

練習内容を“減らす勇気”を持つ

やることを増やしすぎると、どれも中途半端になりやすいものです。ギターが上手くなるには、あえて「1テーマ集中」で練習を整理しましょう。1週間はリズムだけ、次の週はストロークだけといった具合に、徹底して一点にフォーカスします。量ではなく質にこだわる練習が、停滞を抜ける鍵になります。特に“手癖で弾く”ことを避けるだけで、演奏の精度は劇的に上がります。

モチベーションが下がったときの再起動法

上達を感じないときは、意識を変えるのが難しいですが、環境を変えるだけでも効果があります。たとえば、練習場所を変える、新しいギターを試す、別のジャンルの曲を弾くなど、小さな刺激が再び“音の楽しさ”を呼び戻します。また、YouTubeでプロの演奏を観て「自分もこうなりたい」と感じることも大きな原動力です。ギターが上手くなるには、再び“ワクワクする瞬間”を作ることが重要です。

表現力・グルーヴ感を高めるための練習

“聴かせるギター”はタイム感で決まる

上手いギタリストほど、リズムが「ピタッ」とはまっています。グルーヴとは単にテンポを守ることではなく、“時間の揺れをコントロールする力”です。たとえばわずかに後ろにずらして弾くだけで、落ち着いた大人のノリになります。逆に少し前のめりに弾けば、勢いのあるポップな印象に変わります。メトロノームを裏拍に置き、拍の「間」を感じる練習を続けると、音が自然に歌い始めます。

ビブラートとスライドで“声のように歌う”

ギターは本来、歌の代わりになる楽器です。ビブラート(音の揺れ)やスライド(音のつなぎ)を意識的に使うことで、演奏に表情が生まれます。ポイントは「速く揺らす」のではなく、「感情をこめて揺らす」こと。好きなギタリストのビブラートを真似するだけでも表現力が飛躍します。ギターが上手くなるには、技術と同じくらい“音の感情”を大切にすることが必要です。

ピッキングダイナミクスで演奏を立体化

ピッキングの強弱をコントロールすることで、同じフレーズでもまったく印象が変わります。弱く弾く部分を作ると、強く弾く箇所が際立ち、音楽に“呼吸”が生まれます。強弱の練習には、「同じフレーズを弱→中→強→中→弱」と段階的に繰り返す方法が効果的です。単調な練習に思えても、この積み重ねが“聴かせる演奏”への近道です。

ギター上達のための“考え方改革”

練習は「作業」ではなく「対話」

ギターを練習するとき、多くの人は「弾けるようにする」ことばかりを目標にしがちです。しかし、本当に上手くなる人は“ギターと対話”しています。音が鳴らないときは、「なぜこの指では響かないのか」と原因を探り、弦やピックの反応を感じ取っています。上達とは、指先で“答えを探す過程”です。1音ごとに耳を傾ける姿勢が、あなたの演奏を深くします。

失敗を「進歩の証」として受け入れる

練習中のミスや不器用な音も、成長の過程で欠かせない要素です。完璧を目指すあまり手が止まるより、失敗を繰り返しながら修正していく方が確実に早く上達します。ギターが上手くなるには、「間違える勇気」と「続ける粘り強さ」をセットで持つことが大切です。今日のミスが、明日の安定した演奏を支える“素材”になります。

習慣を変えると技術が変わる

技術は“習慣の総和”です。毎日少しずつ同じことを繰り返すことで、脳と筋肉がその動きを覚えます。たとえ5分でも、指を動かさない日はつくらないようにしましょう。ギターをケースから出す→チューニング→1フレーズ弾く、という一連の動作をルーティン化するだけで、驚くほど上達します。続ける仕組みを作ることが、最強の練習法です。

音楽を“競技”ではなく“表現”と捉える

ギターの上達を「上手い・下手」で判断してしまうと、楽しさが失われてしまいます。音楽は技術を競うものではなく、感情を伝える手段です。たとえシンプルなコードストロークでも、あなたの感情がこもった1音には唯一無二の価値があります。ギターが上手くなるとは、“上手に弾けるようになる”ことではなく、“自分の音で語れるようになる”ことです。

最後に:ギターは「生涯の友」になる

ギターの魅力は、始めた日から一生付き合えることにあります。どんなに年齢を重ねても、指が少し動けば音は鳴り、心が動きます。上達の道のりは長くても、焦る必要はありません。1音ずつ積み上げた経験が、あなたの音楽の深みになります。そして、弾けば弾くほどギターはあなたの人生そのものを映してくれるようになります。

「ギターが上手くなるには?」という問いの答えは、“今日もギターを手に取ること”。

それだけが、すべての始まりであり、すべての答えです。

チェックリスト&行動リスト

・チューニングアプリを開いて音を整える

・メトロノームをBPM60に設定してコードを弾く

・スマホで30秒だけ録音して聴いてみる

・明日の練習テーマをメモする

・好きなギタリストの演奏をじっくり聴く

この小さな行動が、あなたの上達のスイッチを押します。ギターが上手くなるには、特別な才能も高価な機材もいりません。必要なのは「今日、ギターを手に取ること」。その一歩が、未来のあなたを形づくります。

関連記事

-

2026年2月16日

講師ブログピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド

ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き合う時間が非常に長いのが特徴...

-

2026年2月16日

講師ブログ楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説

音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代において、心の...

-

2026年2月16日

講師ブログ音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】

急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるいは自分...

Blog 講師ブログ

-

2026年2月16日

音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】

急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるい...

-

2026年2月16日

ピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド

ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き...

-

2026年2月16日

楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説

音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代...

Course コース一覧

Area スタジオエリア一覧

| 東京23区 |

|---|

| 東京23区外 |

|---|

| 神奈川県 |

|---|

| 千葉県 |

|---|

| 埼玉県 |

|---|