Blog 講師ブログ

2025年10月11日

三味線 初心者向け記事三味線初心者のための始め方大全

三味線初心者へ ― まず知っておきたいこと

三味線の魅力と初心者に人気の理由

三味線は、日本の伝統楽器の中でも特に人々の心を引きつける独特の音色を持っています。撥で弾いた瞬間に生まれる力強さと繊細さが同居する響きは、初心者でも感動を覚えるものです。近年ではアニメやポップスとの融合も進み、若い世代から「新しい和楽器」として注目されています。

初心者でも比較的短期間で簡単な曲が演奏できることから、初めて楽器に挑戦する方にも選ばれる人気の理由となっています。

「三味線は難しい?」初心者が抱く不安と解決法

三味線を始めたいと考える人の多くは、「難しそう」「音程が取れないのでは」といった不安を抱きます。実際、フレットのない三味線は勘所を覚える必要があり、慣れるまで戸惑うこともあります。しかし、初心者向けの教材や動画、または教室での基礎練習を取り入れることで、その壁は十分に乗り越えられます。小さなステップを重ねることが上達の近道であり、初心者でも安心して始められる環境が整っています。

本記事で学べることと上達のロードマップ

本記事では「三味線 初心者」に向けて、楽器の選び方から基本フォーム、調弦、練習方法、曲のレパートリー、さらにはモチベーション維持のコツまで幅広く解説します。読者が最初の一歩を踏み出し、楽しみながら上達できるよう、具体的で実践的なアドバイスをまとめています。記事を読み進めることで、三味線を知り、始め、そして続けるためのロードマップを得られるはずです。

三味線の基礎知識

三味線の歴史と起源

三味線は、中国の「三弦」をルーツに沖縄へ伝わり、琉球三線を経て日本本土で独自に発展しました。室町時代には既に庶民文化に取り入れられ、江戸時代には歌舞伎や浄瑠璃といった芸能とともに広がりを見せました。音楽的表現の幅広さから、庶民の娯楽だけでなく、芸術文化の中心としても発展を遂げた歴史があります。初心者が三味線に触れるとき、この長い歴史と文化的背景を知ることはモチベーションを高める助けとなります。

三味線の種類(太棹・中棹・細棹)の違い

三味線には大きく分けて太棹・中棹・細棹の三種類があり、それぞれ音色や用途が異なります。太棹は力強い響きが特徴で津軽三味線に用いられ、中棹は民謡や小唄など幅広く活躍します。細棹は繊細な音を生み、長唄や端唄に適しています。初心者が選ぶ際には、自分がどのジャンルの音楽に挑戦したいかを考えることが大切です。種類の違いを理解することが、三味線選びで失敗しないための第一歩となります。

各流派(津軽・長唄・地唄・義太夫など)の特徴

三味線は演奏ジャンルによって流派が分かれており、代表的なものに津軽三味線、長唄三味線、地唄三絃、義太夫三味線などがあります。津軽三味線は力強くリズミカルで、ソロ演奏でも迫力があり人気です。長唄は歌舞伎音楽に欠かせず、華やかで表現力豊かです。地唄はしっとりとした響きが魅力で、義太夫は語り物に寄り添う力強さが特徴です。初心者はまず自分の好みに合った音色を持つ流派を知ることで、学びの方向性を定められます。

三味線の構造と名称(棹・胴・皮・糸・撥)

三味線はシンプルながら独自の構造を持つ楽器です。棹(さお)は弦を押さえる部分で、勘所を覚える鍵となります。胴には猫皮や犬皮、近年では合成皮が張られ、独特の響きを生み出します。三本の糸は太さが異なり、それぞれが音色に個性を与えます。撥(ばち)は弦を弾くための道具で、奏者の表現力を大きく左右します。初心者にとって、こうした名称と役割を理解しておくことが、練習を始める際の基盤になります。

三味線初心者が始める前に準備すること

三味線初心者に必要な心構え

三味線を始めるにあたり大切なのは、「完璧を求めず、楽しみながら学ぶ」という心構えです。最初から美しい音を出そうと焦ると挫折しやすくなりますが、基礎を一歩ずつ積み重ねれば確実に上達します。また、練習を続けることで徐々に音が変わり、自分の成長を実感できるようになります。初心者は挑戦そのものを楽しむ気持ちを持つことが、長く続けられる大切なポイントです。

三味線の選び方 ― 初心者が失敗しないコツ

初心者におすすめの三味線セットとは?

三味線初心者が安心して始められるのが「初心者用三味線セット」です。楽器本体だけでなく、撥・替え弦・駒・ケースなど基本アイテムが含まれているため、届いたその日から練習を始めることができます。価格帯も比較的リーズナブルで、初めて購入する方にとって導入しやすいのが特徴です。セットによっては教則本やDVDが付属するものもあり、独学派の初心者にもおすすめできます。

初心者に向く太棹・中棹・細棹の選び方

三味線は大きく分けて太棹・中棹・細棹に分類され、それぞれ演奏ジャンルが異なります。太棹は迫力のある音が特徴で津軽三味線に使われます。中棹は民謡や小唄など幅広い用途に対応し、初心者にも扱いやすいバランス型です。細棹は繊細な響きが特徴で、長唄や端唄に適しています。どの棹を選ぶかは、挑戦したい音楽スタイルに合わせるのがポイントです。

材質や皮の種類による違いと選び方

三味線の音色は、材質や皮によって大きく変わります。棹の材質には花梨や紅木があり、初心者向けには耐久性のある花梨材が一般的です。胴に張る皮はかつて猫皮や犬皮が主流でしたが、最近は合成皮が増えています。合成皮は破れにくく、初心者でも安心して扱える点が魅力です。予算や練習環境に応じて、自分に合った材質を選ぶことが大切です。

三味線の価格帯と初心者向け予算の目安

三味線は価格の幅が広く、初心者はどれを選ぶべきか迷うことも多いでしょう。一般的に初心者用セットは3万円〜10万円程度で購入可能です。本格的な演奏用は数十万円以上になるため、まずは入門用から始めるのがおすすめです。最初から高価な三味線を買う必要はなく、練習を通じて自分の好みが分かってからステップアップするのが賢い選び方です。

レンタル三味線の活用方法

購入に迷う初心者には、レンタル三味線の利用もおすすめです。教室や楽器店では月額制で三味線を貸し出しているところもあり、初期費用を抑えつつ始められます。実際に使ってみることで、自分に合う棹の種類やサイズ感を体験できるのがメリットです。購入前にレンタルを活用すれば、失敗を防ぎ安心して自分に合った楽器を選ぶことができます。

三味線初心者に必要な道具と小物

撥(バチ)の種類と選び方

撥(ばち)は三味線演奏に欠かせない道具で、音の出方や表現力を左右します。木製・プラスチック・象牙風など素材の種類があり、初心者には軽量で扱いやすいプラスチック製が人気です。持ち手の太さや形状も演奏スタイルに合わせて選ぶ必要があります。最初は無理に高価な撥を選ぶ必要はなく、初心者用の扱いやすいモデルで十分です。

駒・糸巻き・替え弦 ― 初心者がそろえるべきもの

三味線の音色を支える小物として、駒・糸巻き・替え弦は必須です。駒は弦と胴の間に置き、音質を決定づける重要なパーツです。糸巻きは弦の張力を調整する部品で、滑りにくいタイプを選ぶと初心者にも扱いやすいです。また替え弦は消耗品なので常に予備を持っておくと安心です。これらをそろえることで練習がスムーズに進みます。

調弦に必須のチューナーとアプリ

初心者にとって最大の壁となるのが「調弦(チューニング)」です。音感に自信がなくても、電子チューナーやスマホアプリを使えば正確に合わせられます。特に三味線専用チューナーやチューニングアプリは初心者にとって強い味方です。最初のうちは必ずチューナーを活用し、正しい音程を体に覚え込ませることが上達の近道です。

ケース・クロス・メンテナンス用品

三味線は湿気や乾燥に弱いため、適切な保管と手入れが欠かせません。持ち運びには専用ケースが必須で、布クロスは弦や胴の汚れを拭くために使用します。さらに湿度調整グッズや弦専用オイルなどを活用すると、楽器を長持ちさせられます。初心者のうちから基本的なメンテナンス習慣を身につけることで、大切な三味線を良い状態に保つことができます。

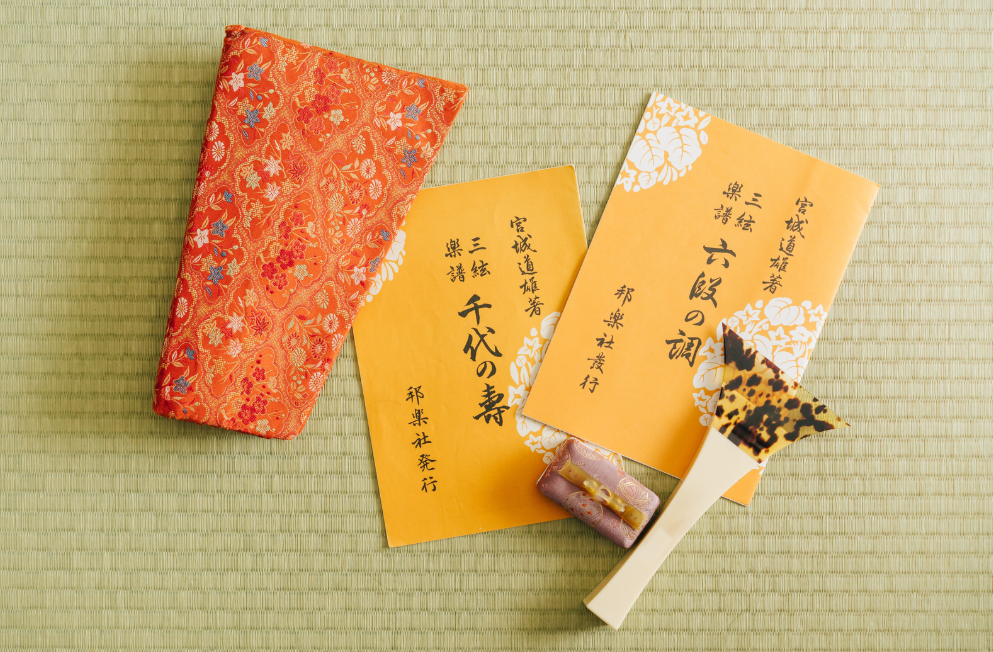

教則本・練習用CD/DVD・動画教材

独学で三味線を学ぶ初心者には、教則本や練習用のCD・DVDが役立ちます。最近ではYouTubeなどの動画教材も充実しており、視覚的に学べる点が大きな魅力です。特に基礎的なフォームや撥の動かし方は、動画で確認すると理解が早まります。教則本と動画を併用することで、独学でも効率的に上達することが可能です。

三味線初心者のための基本フォーム

三味線の正しい構え方(座奏・立奏の違い)

三味線を弾く際には、正しい構え方がとても重要です。座奏では正座や椅子に腰掛け、背筋を伸ばして自然な姿勢を保つことが基本です。立奏の場合も体のバランスを崩さないよう、肩や腕に余計な力を入れずリラックスした状態で構えます。初心者はまず座奏から始めると安定しやすく、フォームが崩れにくいのでおすすめです。正しい構えは音の響きを良くし、長時間の練習でも疲れにくくしてくれます。

左手の押さえ方と勘所の覚え方

三味線にはギターのようなフレットがなく、音程は「勘所」と呼ばれる指の位置で覚えます。初心者は最初に1の糸(太い弦)の勘所から練習すると理解しやすいです。左手は人差し指から小指までバランスよく使い、無理に力を入れず軽く押さえるのがポイントです。チューナーを活用しながら音を確認することで、正しい勘所を少しずつ身につけられます。繰り返しの練習が上達への近道です。

右手の撥の持ち方と動かし方

撥(ばち)の持ち方は、初心者が最初に覚えるべき大切な基本です。親指と人差し指でしっかり挟み、中指や薬指は軽く添える程度にします。腕全体で振るのではなく、手首を柔らかく使って弦を弾くと安定した音が出やすくなります。初心者はまず「ゆっくり、大きく、正確に」を意識して練習すると良いでしょう。撥の角度や当て方を調整することで、多彩な音色を生み出すことが可能です。

姿勢と手のフォームが音に与える影響

姿勢やフォームは音の質に直結します。猫背になったり手首に力が入りすぎたりすると、音がこもってしまったり、長時間の演奏で疲れやすくなります。逆に、正しい姿勢とリラックスしたフォームで演奏すると、音はクリアに響き、余計なノイズも減ります。初心者のうちは「鏡でフォームを確認する」ことが有効です。正しい姿勢を身につけることが、三味線の上達を大きく後押ししてくれます。

三味線初心者のための調弦(チューニング)入門

本調子・二上がり・三下がりとは?

三味線には独特の調弦法があり、代表的なものが「本調子」「二上がり」「三下がり」です。本調子は安定した響きで初心者が最初に学ぶべき基本形です。二上がりは二の糸を高く調整することで明るい響きになり、三下がりは三の糸を下げて哀愁ある音を生み出します。これらの調弦法は演奏する曲やジャンルによって使い分けられます。まずは本調子をマスターし、慣れてきたら他の調弦に挑戦してみましょう。

初心者におすすめのチューニング方法

初心者にとって調弦は難しい課題ですが、慣れればスムーズに行えるようになります。まずは基準音をチューナーやアプリで合わせ、そこから耳で糸の音を調整する方法を身につけましょう。最初は電子チューナーを使うことで正確な音程を確認でき、勘所の練習にもつながります。繰り返すうちに音の高低を耳で判断できるようになり、自然と調弦の感覚が養われていきます。

チューナーを使った正しい調弦の仕方

チューナーを使った調弦は、初心者にとって最も確実な方法です。まず一の糸を基準音に合わせ、その後二の糸・三の糸を順に調整します。チューナーの表示を見ながら針が真ん中に来るように調整すると正確な音が出ます。最初は時間がかかっても構いません。丁寧に調弦することが、演奏を美しく響かせる第一歩です。習慣化することで自然と耳も鍛えられていきます。

耳で音を取る練習のコツ

上達を目指すなら、耳で調弦を取る力を養うことが大切です。最初はチューナーで合わせた後に、糸同士の響きを聴いて違和感を確認すると良い練習になります。音が「共鳴する」感覚を覚えることが、耳での調弦の基本です。初心者は最初から完全に耳だけで調弦する必要はなく、徐々に感覚を鍛えていけば大丈夫です。耳で音を取れるようになると、演奏中の微調整も自然にできるようになります。

三味線初心者の練習方法

初心者が最初に取り組むべき基礎練習

三味線初心者は、まず「構え方」「撥の基本動作」「勘所の確認」といった基礎練習から始めましょう。これらは一見地味ですが、音の正確さや演奏の安定感を支える土台となります。いきなり曲を弾こうとせず、まずは弦をまっすぐ撥で弾くことを繰り返すのが効果的です。安定した音が出せるようになれば、曲の練習にもスムーズに移行できます。焦らず、基礎に時間をかけることが上達の近道です。

ウォーミングアップの大切さ

練習を始める前には、指や手首を慣らすウォーミングアップが大切です。簡単なスケール練習や同じフレーズの反復は、筋肉をほぐすだけでなく音の安定にもつながります。特に三味線は指や手首を多用するため、準備運動を怠ると疲労やケガにつながることもあります。短い時間でもウォーミングアップを取り入れることで、練習効率が格段に向上します。初心者のうちから習慣化するのがおすすめです。

リズム感を鍛える練習法

三味線の演奏に欠かせないのがリズム感です。初心者はまずメトロノームを使い、一定のテンポで弾く練習を行いましょう。最初はゆっくりとしたテンポで、リズムを意識しながら撥を振り下ろします。慣れてきたら徐々にテンポを上げ、複雑なリズムにも挑戦すると良いでしょう。リズム感を磨くことで演奏全体が安定し、聴く人に心地よい響きを届けられるようになります。

模奏・模唱で耳を鍛える方法

初心者の練習に有効なのが「模奏」と「模唱」です。模奏とは、先生や録音を聞きながら同じフレーズを真似して弾く方法です。模唱は、フレーズを声でなぞってから演奏する練習です。耳で音を覚えることで、楽譜に頼らず自然に演奏できる力が身につきます。これらを組み合わせることで、音感とリズム感を同時に鍛えられ、初心者でも早い段階から演奏の楽しさを感じられるようになります。

メトロノームを使った効果的な練習

初心者が安定した演奏を身につけるために、メトロノームは欠かせないツールです。最初は遅いテンポで確実に音を合わせ、徐々にテンポを上げていくと効果的です。三味線は撥を使うためリズムの揺れが出やすいですが、メトロノームに合わせて練習することで正確さが養われます。特に津軽三味線のようにリズムが重要なジャンルでは、日々の練習にメトロノームを取り入れることが上達への鍵になります。

三味線初心者におすすめの練習曲

簡単に弾ける童謡・民謡(さくら、荒城の月など)

初心者に最もおすすめなのは、シンプルな童謡や民謡です。代表的な曲には「さくらさくら」「荒城の月」などがあり、勘所も分かりやすくメロディも馴染みやすいのが特徴です。簡単なフレーズを繰り返し練習することで、音程の感覚や撥の使い方に自然と慣れていけます。初めての曲として取り組むことで、自信を持って次のステップに進むことができるでしょう。

津軽三味線初心者向け定番フレーズ

迫力ある演奏で人気の津軽三味線ですが、初心者向けにも取り組みやすい定番フレーズがあります。例えば「六段」や「津軽じょんがら節」の簡易版は、基本的なリズム練習にも最適です。シンプルながら津軽三味線らしい力強い響きを体験できるため、モチベーションの向上につながります。最初は短いフレーズから始め、慣れたら少しずつ長いパターンに挑戦してみると良いでしょう。

ポップス・アニメ曲の三味線アレンジ入門

近年はポップスやアニメ曲を三味線で演奏するスタイルも人気を集めています。初心者でも「千本桜」や「世界に一つだけの花」などの簡易アレンジ版に挑戦すれば、楽しみながら上達できます。耳馴染みのある曲を練習することで、練習へのモチベーションも高まり、飽きずに続けやすくなります。ポップスやアニメ曲を三味線で弾くことで、伝統と現代音楽の融合を実感できるのも魅力です。

練習曲からステージ曲へ ― ステップアップの流れ

初心者はまず簡単な練習曲で基礎を固め、次に少し難しい民謡やアレンジ曲に挑戦するとステップアップしやすいです。やがて人前で演奏する機会があれば、ステージ曲として人気のある「津軽じょんがら節」や「長唄」などにも挑戦できるでしょう。段階を踏んで練習曲からステージ曲へ進むことで、自分の成長を実感でき、演奏への自信にもつながります。継続が次の挑戦を後押ししてくれるのです。

三味線初心者が上達するためのコツ

毎日の練習を習慣化する方法

三味線初心者が上達するには「継続」が一番の近道です。毎日30分でも良いので、練習を習慣化しましょう。決まった時間に三味線を触る習慣をつけると、自然と生活の一部になります。無理に長時間続ける必要はなく、短時間でも集中して取り組むことが大切です。練習を習慣にすれば、初心者でも着実に基礎が身につき、音の変化や成長を実感できるようになります。

短時間でも効率的に練習するコツ

忙しい初心者にとっては、短時間でも効率的に練習する方法を知ることが重要です。練習時間を「基礎」「フレーズ」「曲」と区切り、集中して取り組みましょう。例えば10分間は勘所を確認し、次の10分間はリズム練習、最後の10分間は曲を通すといった形です。目的を持って練習することで、少ない時間でも大きな成果を得られます。効率的な練習は初心者の上達を加速させます。

録音や動画で自分の演奏を振り返る

初心者にぜひ取り入れてほしいのが、自分の演奏を録音・録画する習慣です。演奏中は気づかないクセやリズムの乱れも、後から聞き直すことで改善点が見えてきます。また、自分の成長を客観的に確認できるため、モチベーション維持にもつながります。最初は抵抗を感じるかもしれませんが、練習日記のように続ければ、上達の記録として貴重な財産になります。

モチベーションを維持する工夫

三味線の練習は、続けてこそ成果が現れます。そのためにはモチベーションを保つ工夫が必要です。好きな曲を目標にしたり、発表会や友人への披露を目指すと良い刺激になります。また、練習の記録をつけて進歩を見える化するのも効果的です。初心者にとって「できるようになった」という実感は大きな励みになります。楽しさを感じながら続けることが、長期的な上達につながります。

発表会や演奏会に参加して経験を積む

ある程度弾けるようになったら、発表会や演奏会に参加してみましょう。人前で演奏する経験は緊張感もありますが、その分大きな成長につながります。仲間や観客からの反応を得られることは、初心者にとって大きな励みです。小さな場でも良いので、人前で弾く経験を積むことで自信がつき、練習の成果を実感できます。演奏の機会を積極的に活用することが上達の秘訣です。

三味線初心者が抱きやすい悩みと解決法

指が痛い・豆ができるときの対策

初心者が最初に直面する悩みが「指の痛み」や「豆」です。弦を強く押さえすぎたり長時間弾き続けることで起こります。対策としては、最初は短時間の練習を心がけ、徐々に指を慣らすことが大切です。また、テーピングや指サックを活用する方法もあります。痛みは上達の過程で自然に和らぐので、焦らず少しずつ指を鍛えていくと良いでしょう。

音が出ない・音程が安定しないときの改善法

三味線初心者は「音が出にくい」「音程が不安定」という壁にぶつかることが多いです。撥の角度が浅すぎたり、弦を押さえる指の位置がずれていることが原因になりがちです。改善のためには、鏡を使ってフォームを確認したり、チューナーで音を測定しながら練習するのが効果的です。基本に立ち返り、正しいフォームを意識して練習することで安定した音が出せるようになります。

撥の扱いが難しいときの練習法

撥の使い方は初心者が苦戦しやすい部分です。大きく振りすぎたり、逆に小さすぎて音が弱くなることがあります。撥の練習には「一定のリズムで弾く」「鏡で角度を確認する」方法が有効です。また、手首を柔らかく使うことを意識すると、自然にきれいな音が出やすくなります。最初はゆっくり丁寧に振る練習を積み重ね、少しずつ感覚を掴んでいきましょう。

続けられるか不安なときの気持ちの整理

初心者は「途中でやめてしまうのでは」と不安になることもあります。そんなときは「なぜ三味線を始めたのか」を思い出すことが大切です。好きな曲を弾けるようになりたい、和楽器に挑戦したいなど、きっかけを意識すると気持ちが整理されます。また、小さな目標を立てて達成感を積み重ねることで、自然と継続の力につながります。不安は成長の証と捉え、前向きに取り組みましょう。

三味線初心者におすすめの学びの場

音楽教室・カルチャーセンターで学ぶメリット

初心者が三味線を学ぶ方法として最も安心なのが、音楽教室やカルチャーセンターに通うことです。講師から直接指導を受けることで、正しいフォームや音の出し方を早い段階で身につけられます。また、演奏仲間と出会えるのも大きな魅力です。教室によっては発表会やイベントがあり、初心者でも人前で演奏する経験を積むことができます。自己流で迷うより、プロに学ぶ方が効率的です。

オンライン三味線レッスンの選び方

近年はオンラインレッスンも充実しており、自宅で気軽に三味線を学べます。初心者にとっては、移動時間がかからず継続しやすい点が魅力です。選ぶ際は、講師の経験やレッスン内容を確認し、自分のペースに合ったものを選びましょう。ビデオ通話を活用したレッスンなら、リアルタイムでフォームや音をチェックしてもらえるため、独学よりも確実に上達できます。

独学用の教材とおすすめ本

「教室に通う時間がない」「まずは気軽に始めたい」という初心者には、独学用の教材が役立ちます。初心者向け教則本には写真や図解が豊富に掲載されており、基礎から順を追って学べます。また、DVDやYouTube動画と併用すると、動きや音を視覚的に理解できるため効果的です。独学でも正しく進められるように、教材は信頼性のあるものを選ぶのがポイントです。

三味線サークルやコミュニティに参加する

地域の三味線サークルやコミュニティに参加するのもおすすめです。仲間と一緒に練習すれば、楽しみながら継続できます。初心者にとっては他人の演奏を間近で見られることも大きな学びになります。また、演奏会や交流会などで人前に立つ経験も得られます。仲間と励まし合える環境は、独学では得られない貴重なサポートとなるでしょう。

三味線初心者に必要なメンテナンスとお手入れ

弦の交換方法とタイミング

三味線の弦は消耗品であり、音がこもるようになったら交換のサインです。初心者は1〜2か月ごとに交換すると良いでしょう。交換方法は難しく感じるかもしれませんが、手順を覚えれば簡単です。古い弦を外し、新しい弦を糸巻きに結んで張るだけです。最初は教室や動画を参考にしながら行い、徐々に自分でできるようにすると安心です。

胴や皮の手入れの仕方

胴や皮は三味線の音色を左右する重要な部分です。演奏後は柔らかい布で軽く拭き、汗や汚れを取り除きましょう。特に皮は湿気に弱いため、保管環境に注意が必要です。乾燥しすぎや湿気すぎを防ぐために、調湿剤をケースに入れておくと効果的です。初心者でも日々のお手入れを怠らなければ、楽器の寿命を延ばし、美しい音を長く保つことができます。

撥や駒の保管方法

撥や駒も繊細な道具であり、正しく保管することで長持ちします。撥は硬いものとぶつからないようケースや袋に入れ、駒は使用後に外して保管しましょう。そのままにしておくと皮に跡がついたり破損の原因になります。初心者でも日常的にこの習慣を意識することで、楽器を良好な状態に維持できます。大切な道具を丁寧に扱う姿勢が、演奏への自信にもつながります。

初心者でもできる簡単なメンテナンス

専門的な修理が必要になることもありますが、初心者でもできる簡単なメンテナンスは数多くあります。弦を拭く、糸巻きを緩めすぎない、ケースに入れて保管するといった基本的なケアだけでも十分効果があります。また、季節ごとの湿度変化に注意して、定期的に楽器の状態を確認することも大切です。小さなケアを積み重ねることで、三味線はより長く美しい音を響かせてくれるのです。

三味線初心者のよくある質問(FAQ)

初心者が買うべき三味線の種類は?

初心者におすすめなのは、中棹タイプの三味線です。太棹や細棹に比べて扱いやすく、民謡や小唄など幅広いジャンルに対応できます。価格も比較的手頃で、初心者セットとして販売されているものが多いのも魅力です。最初から高価なものを選ぶ必要はなく、まずは練習しやすい楽器を選び、上達に合わせて買い替えるのが安心です。自分の目標や演奏スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

独学でも弾けるようになる?

独学でも三味線は弾けるようになりますが、正しいフォームや音程の取り方を誤って覚えてしまうリスクがあります。教則本や動画教材を活用すれば基礎は学べますが、できれば最初だけでも教室やオンラインレッスンでプロに見てもらうと安心です。特に初心者は、姿勢や撥の角度など自分では気づきにくい部分を指摘してもらうことが上達の近道になります。

練習は毎日必要?

理想的には毎日少しでも三味線に触れることが望ましいです。初心者は1日30分程度でも十分で、継続することで手の感覚が身につきます。数日空けると指や耳が鈍ってしまうため、短時間でも毎日触れるのがおすすめです。どうしても時間が取れない日は、勘所の確認や撥の持ち方をイメージするだけでも効果があります。大切なのは「継続すること」です。

三味線は何年で上達する?

上達のスピードは個人差がありますが、初心者でも半年ほどで簡単な曲を演奏できるようになります。1年続けると基本的な民謡や童謡を弾けるようになり、2〜3年で人前で披露できるレベルになる方も多いです。毎日の練習量やレッスンの有無によって進度は変わりますが、続けていれば必ず上達が見えてきます。焦らず自分のペースで取り組むことが大切です。

演奏を人前でするにはどのくらいの期間が必要?

初心者が人前で演奏できるようになるまでの目安は、1年程度です。簡単な曲やアレンジであれば数か月で披露できる場合もあります。発表会や交流会に参加すると、良い目標になりモチベーションも高まります。演奏の完成度にこだわりすぎず、まずは挑戦することが成長につながります。初心者でも経験を重ねれば自信がつき、人前で演奏する楽しさを味わえるでしょう。

まとめ ― 三味線初心者が次に踏み出す一歩

今日からできる三味線初心者の練習アクション

初心者が今日から始められることは、まず三味線を触る習慣をつけることです。基本の構え方や撥の持ち方を確認し、チューナーで音を合わせてみましょう。たとえ数分でも楽器に触れることで、上達への第一歩を踏み出せます。難しく考えず、弦を弾いて音を出すだけでも十分な練習になります。継続することで、自然と演奏の基礎が身についていきます。

三味線の楽しみ方と長く続けるためのヒント

三味線は練習を重ねることで音色が変わり、成長を実感できる楽器です。初心者は「好きな曲を弾けるようになる」という目標を持つと続けやすいでしょう。演奏を録音して成長を確認したり、仲間と一緒に練習するのも効果的です。大切なのは「楽しみながら続けること」です。気負わず、自分のペースで進めることが、三味線を長く楽しむ秘訣になります。

初心者から一歩先へ ― 発表会や人前演奏を目指す

練習を積み重ねて自信がついたら、次のステップとして発表会や人前での演奏に挑戦しましょう。小さな場での披露でも、達成感やモチベーションの向上につながります。観客の反応を得ることで「もっと上達したい」という気持ちが芽生え、さらに練習を続ける意欲になります。初心者から一歩踏み出し、演奏を通じて人とつながる楽しさを感じてみましょう。

関連記事

-

2026年2月16日

講師ブログピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド

ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き合う時間が非常に長いのが特徴...

-

2026年2月16日

講師ブログ楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説

音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代において、心の...

-

2026年2月16日

講師ブログ音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】

急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるいは自分...

Blog 講師ブログ

-

2026年2月16日

音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】

急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるい...

-

2026年2月16日

ピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド

ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き...

-

2026年2月16日

楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説

音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代...

Course コース一覧

Area スタジオエリア一覧

| 東京23区 |

|---|

| 東京23区外 |

|---|

| 神奈川県 |

|---|

| 千葉県 |

|---|

| 埼玉県 |

|---|